詳しい資料はこちら

介護と介助の違いとは?

仕事内容や介助の際の注意点

「介護と介助は何が違うのだろうか」と、疑問に思ったことがある方も少なくないのではないでしょうか。

介護は、身体が不自由な方など、サポートが必要な方への支援行為全般を指します。一方、介助は日常生活における「具体的な支援行為」を意味し、介助は介護を実現するための一つの手段です。

当記事では、介護と介助の違い、具体的な内容や種類について詳しく解説し、介助の基準となる4段階や、実際に介助をする際の注意点も取り上げます。加えて、介護の現状とその対策に関しても触れますので、今後の備えにぜひお役立てください。

詳しい資料はこちら

「介護」と「介助」の違い

「介護」とは

介護は、単に日常生活において行動を手助けする身体的なサポートにはとどまりません。身体をうまく使えない状態や、介護者に迷惑をかけたくない気持ちから、精神的に不安定になってしまっている方への精神的なサポートや、社会生活の向上を目指す支援も含まれます。

介護の目的は、介護を受ける方が自立した生活をできるようにすることや、身体機能の低下を防ぎ、現状を維持することにあります。

「介助」とは

介助では、それを受ける方の生活全般をサポートするわけではありません。あくまでもその時々の「できないこと」を手助けします。

介助は、必要な動作(行為)を補助することで目的を達成しますが、介護は、生活全体を通して介助を組み合わせることにより目的を達成します。したがって、介助は介護を実現するための一つの手段といえるでしょう。

介護の種類と内容

身体介護

身体介護の目的は、「できることは自分で行う」という自立を支援することです。介護をしていると、つい手を貸してしまいそうになることもありますが、必要以上に介助するのではなく、あえて見守ることも重要です。

介護を受ける方のできることまで奪ってしまわないよう注意し、「どこまでなら自分でできるか」を見極めながら、適切なサポートを行うことが求められます。

生活援助

「介護を受ける方の自立を支援する」という目的は、生活援助も同じです。そのため、必要以上には手を出さず、「できないことのみ」支援するよう心がけることが大切です。

その他の支援

さらに、介護の支援では精神面のケアも重要です。悩みを聞いたりストレスケアを行ったりすることで、介護を受ける方の心の安定を図ります。

介助の種類と内容

歩行介助

歩行介助には、介助を受ける方の状況に応じたさまざまな方法があります。以下は、それぞれの対象者と特徴です。

見守り歩行介助

特徴 :バランスを崩したり、つまずいたりしたとき、すぐ支えられるように近くで見守る。

寄り添い歩行介助

特徴 :介助者が対象者の側面に立ち、歩行をともにする。特に長距離移動の際に適している。

手引き歩行介助

特徴 :介助者が向かい合い、介助を受ける方の両手をとって歩行する。前後への転倒防止の効果は高いが、介助者の視界が制限されるため、長距離の移動には不向き。

階段昇降時の歩行介助

特徴 :杖を使用していない場合、必ず片手で手すりをつかんでもらう。介助者は、上るときには斜め後ろ、降りるときには斜め前に立ち、バランスを崩した際に支えられるようにする。

歩行器具の歩行介助

特徴 :移動時には上半身を支え、安定した歩行をサポートする。介助を受ける方に麻痺などがある場合に向く。

移乗・移動介助

移乗介助では、介助者側の身体的負担も大きくなるため、正しい姿勢と適切な介助方法を理解し、安全に行うことが重要です。

一方、「移動」は、歩行や車いすにより、寝室からリビング、リビングからトイレなどへ動くことを指します。

更衣介助

また、できるだけ自分自身で着替えられるように、手順を示すなどのサポートも重要です。着替えの際には、すべて手助けするのではなく、必要に応じて手を支えるといった最低限の介助にとどめることがポイントになります。

食事介助

また、水分補給を促すことや、どれだけ水分を摂取したのか把握することも食事介助に含まれます。

排泄介助

トイレ介助

ポータブルトイレ介助

オムツ介助

ベッド上の差込便器・尿器の介助

入浴介助

介助を受ける方の状態に合わせ、シャワー浴、湯船に浸かる「一般浴」、蒸しタオルでのふき取りなどの方法を選びます。また、「自分で洗いたい」などの希望がある場合はなるべく尊重し、洗いにくそうな部位のみ、さりげなくサポートするよう心がけましょう。

介助の必要度で4段階に分けられる

自立は、基本的に自分で行動ができるため、介助の必要がない状態のことを指します。

自立に近い状態ではあるものの、転倒などの不安も残っている状態は、一部介助にあたります。この場合は見守りを要し、状況に応じて誘導やサポートをすることが必要です。

また、一部介助より多くのサポートを必要とする状態が半介助です。例えば「支えてもらえれば、ゆっくり歩ける」といった状況です。自分で行えることもあるものの、より多くのサポートが求められます。

そして、特定の行動が自力では行えず、全面的な介助が必要となる状態が全介助です。

介助の段階によって、本人ができる範囲は異なります。介助を受ける方が自分でできるところまでサポートしてしまうと、残っている力まで奪ってしまうことになりかねません。

介助を受ける方が必要とする支援の度合いを把握し、適切な介助を行うことが大切です。

介助する際に注意したいポイント

段階に合わせたサポートを行う

しかし、介助を受ける方の「できること」まで介助者が行ってしまうと、次第に自分で行えなくなり、結果として介助の必要性を高めるおそれがあります。

介助を行う際は、できることまで奪ってしまわないよう注意が必要です。「できることがある」「できることが増えた」ということは、身体機能の低下を防ぐだけでなく、自立した生活を送れる喜びや満足感、生きる意欲にもつながります。

介助を受ける方に寄り添い、できないことのみをサポートするという姿勢を大切にしましょう。

介助を受ける方のペースに合わせる

介助者の行動一つで、介助を受ける方が不安や恐怖を感じてしまうことも少なくありません。安心してもらうためには、ゆっくりとした動作を心がけ、「次に腕を支えますね」などと具体的に声をかけることが大切です。相手のペースに合わせ、思いやりのある介助を心がけましょう。

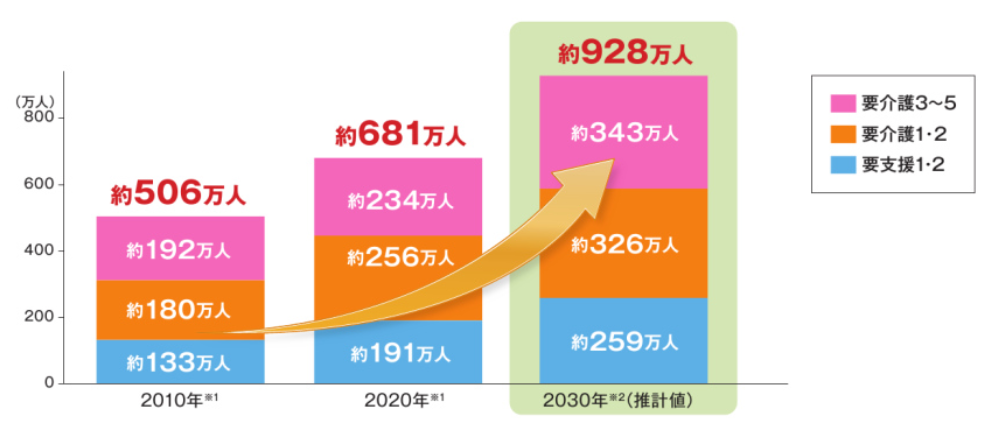

日本の介護の現状

厚生労働省「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」および「第55回社会保障審議会介護保険部会資料」をもとに当社が推計したデータでは、2030年の要支援・要介護認定者数は以下のとおりです。

※1厚生労働省「令和3年度 介護保険事業状況報告(年報)」

※2厚生労働省「令和3年度 介護保険事業状況報告(年報)」および「第55回社会保障審議会介護保険部会資料」より当社推計

介護者の負担を減らせるよう、長期的な介護には無理のない介護プランを立てることも大切です。

(公財)生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」のデータによると、要介護者の介護期間は平均で55.0カ月(4年7カ月)、4~10年未満の介護期間が最多で全体の27.9%を占めています。

介護と介助の違い・内容を理解し、自立支援へのサポートをしよう

介護とは、身体が不自由な方に対する支援行為全般を指します。それに対し、介助は日常生活を送るうえで必要とされる動作をサポートする「行為」をいいます。介助は介護を実現するための一つの手段です。

介護では、「身体介護」「生活援助」「その他の支援」の3つの形でサポートが行われます。介助には「歩行介助」や「更衣介助」、「食事介助」など6つの種類があり、受ける方が必要としている支援の度合いにより、サポートの程度が4つの段階に分けられます。必要とする介助の段階を把握し、適切に支援することが大切です。

ほかにも、相手のペースに合わせてサポートを行うなど、介助する際にはさまざまな注意が必要になります。適切な介助を行うことで、受ける方の自立を促し、生活の質を向上させられます。例えば、必要以上の手助けをせず、できる動作を見守ることも自立支援の一環です。

要介護認定者数は年々増加しており、今後も増え続けることが予測されます。介助の段階が上がれば、その分介護時間も増え、介助者の精神的・肉体的な負担が大きくなります。そのため、長期的な介護を見据え、無理のない介護プランを立てることが重要です。

将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

社会福祉士 萩原 智洋

公開日:2025年3月10日

介護について知る

介護を予防する

-

-

各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。

介護について考える

-

親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。

公的制度・支援サービス

-

公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。

-

軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。

-

介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。

-

公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。

-

通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

介護の費用

-

介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。

介護が始まったら

-

要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

認知症について知る

認知症とは

-

レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。

-

認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。

認知症の予防

-

認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。

-

高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。

もの忘れ・認知症の専門家の

特別コンテンツ

-

認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。

-

初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

生活習慣病について知る

生活習慣病とは

生活習慣病の予防

-

その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。

-

日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。

-

高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。

-

心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。