詳しい資料はこちら

介護サービスの自己負担額は?

負担額の判定方法と軽減制度も紹介

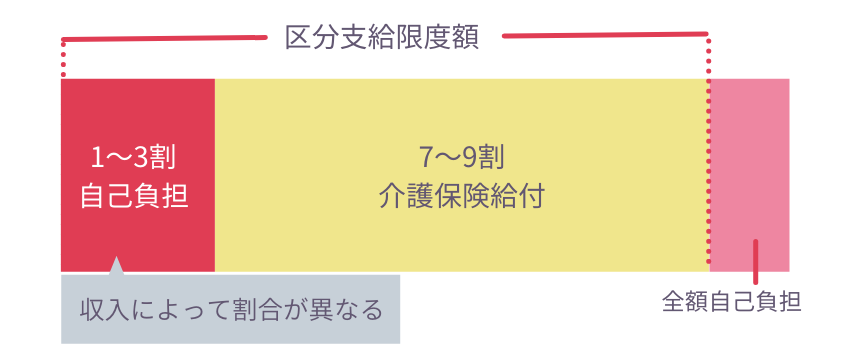

公的介護保険では月当たりに支給限度額があります。その限度額内で介護サービスを利用する際の自己負担割合は、65歳以上の方が1~3割、40歳以上65歳未満の方が1割と定められています。支給限度額を超えた分は基本的に全額自己負担です。

介護サービスを利用したいものの、「費用がどれくらいかかるのか心配」「自己負担を軽減できる制度はあるの?」と、不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、介護サービス利用時の自己負担割合や支給限度額、利用サービスの種類別にかかる自己負担額、軽減制度などを解説します。

詳しい資料はこちら

介護サービス利用時の自己負担割合はどうやって決まる?

では、具体的にどのような条件で負担割合が決まるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

保険料負担割合は所得に応じて1~3割

また、公的介護保険では、要介護認定の区分(要介護度)によって支給限度額が設定されており、限度額超過分は全額利用者負担となることにも注意しましょう。

利用者の自己負担割合の判定フローチャート

自己負担割合を詳しくチェックしたい方はこちらをクリック

1.単身世帯など、65歳以上の方が1名のみの世帯の例

| 65歳以上で本人の合計所得金額が280万円未満の場合 | 1割負担 |

| 65歳以上で本人の合計所得金額が280万円以上340万円未満の場合 | 2割負担 |

| 65歳以上で本人の合計所得金額が340万円以上の場合 | 3割負担 |

2.65歳以上の方が2名以上の世帯の例

| 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円未満の場合 | 1割負担 |

| 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が346万円未満の場合 | |

| 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が346万円以上の場合 | 2割負担 |

| 65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が346万円以上463万円未満の場合 | |

| 65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が463万円以上の場合 | 3割負担 |

3.「40-64歳の方」、「生活保護受給者・市区町村民税非課税者」

なお、合計所得金額とは、給与や年金などの収入から必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計で、医療費控除や扶養控除の所得控除などを行なう前の金額を指します。

参考:厚生労働省「利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレット」(平成30年6月8日)

自己負担割合はいつ決まる?

自己負担割合は要介護認定を受けたあとに決まる

要介護認定後に、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」が自宅に郵送され、これらの証明書で具体的な自己負担割合の確認ができます。

なお、介護サービスを利用する際には、2枚の証明書をセットで提出する必要があります。提出を忘れてしまうと、本来の負担割合でサービスを利用できない可能性があるため注意が必要です。

要介護状態

(認定の目安)とは?

-

家事の一部や入浴などに見守りや手助けを必要とすることがある

-

立ち上がりや片足での立位保持などに何らかの支えを必要とすることがある

-

食事や排泄などに手助けを必要とすることがある

-

物忘れなど認知機能の一部に低下がみられることがある

-

食事や排泄などに介助を必要とする

-

認知機能の低下がみられ、それに伴ういくつかの行動・心理症状*がみられることがある

-

食事や排泄などに全面的な介助を必要とする

-

全般的な認知機能の低下がみられ、それに伴う多くの行動・心理症状*がみられる

-

日常生活を遂行する能力が著しく低下し、全面的な介助を必要とする

-

意思の疎通ができないことが多い

自己負担割合の更新・変更時期

自己負担割合は、初回の決定時と同じように前年の所得や世帯構成の変化によって見直される仕組みです。変更があった場合は、新しい「介護保険負担割合証」が交付されます。

また、内容に変更が生じた場合は、必ず担当のケアマネジャーや介護事業者に申し出、正確な情報を共有しましょう。

公的介護保険の支給限度額

限度額を超過した分のサービス利用料は全額が自己負担となるため、注意が必要です。支給限度額を前もって確認することをおすすめします。

居宅サービスの支給限度額

在宅サービスの1カ月あたりの支給限度額と自己負担限度額

| 要介護度 | 支給限度額(円/月) | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |

|---|---|---|---|---|

| 要支援1 | 5万320円 | 5,032円 | 1万64円 | 1万5,096円 |

| 要支援2 | 10万5,310円 | 1万531円 | 2万1,062円 | 3万1,593円 |

| 要介護1 | 16万7,650円 | 1万6,765円 | 3万3,530円 | 5万295円 |

| 要介護2 | 19万7,050円 | 1万9,705円 | 3万9,410円 | 5万9,115円 |

| 要介護3 | 27万480円 | 2万7,048円 | 5万4,096円 | 8万1,144円 |

| 要介護4 | 30万9,380円 | 3万938円 | 6万1,876円 | 9万2,814円 |

| 要介護5 | 36万2,170円 | 3万6,217円 | 7万2,434円 | 10万8,651円 |

※厚生労働省「サービスにかかる利用料」より

特定福祉用具購入の支給限度額

特定福祉用具購入費の支給限度基準額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で10万円と定められており、利用者はその1~3割を自己負担します。

なお、費用負担軽減の対象となるのは以下の福祉用具です。

-

腰掛便座

-

自動排泄処理装置の交換可能部品

-

入浴補助用具

-

簡易浴槽

-

移動用リフトのつり具部品

-

排泄予測支援機器

住宅改修費の支給限度額

この限度額は、1回の改修で使い切らなかった場合、複数回に分けて利用することが可能です。また、転居した場合や要介護度が3段階以上上がった場合には、新たに20万円の支給限度額が設定されます。

なお、住宅改修費の支給は以下の工事が対象となります。

-

手すりの取付け

-

段差の解消

-

滑り防止や移動の円滑化などを目的とした床、または通路面の材料変更

-

引き戸などへの扉交換

-

洋式便器などへの便器交換

-

上記の住宅改修に付随して必要なその他の住宅改修

参照:厚生労働省 令和4年「福祉用具・住宅改修の概要」

居宅(在宅)サービス利用時の自己負担額は?

要支援または要介護の認定を受けたあとに、ケアマネジャーがケアプランを作成し、利用する介護サービスを明確にします。

以下で、訪問介護※を利用した場合の自己負担の例を見ていきましょう。

※利用者の自宅を訪問して介護サービスを提供するもの。介護福祉士や訪問介護員などによる、食事・排せつ・清拭(せいしき)・入浴などの身体介護を受けることが可能。

自己負担の例1.身体介護が中心である場合

| 利用する時間 | 介護給付費単位 | 自己負担額(円/回)※1単位10円の地域の場合 | ||

|---|---|---|---|---|

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||

| 20分未満 | 163単位 | 163円 | 326円 | 489円 |

| 20分以上30分未満 | 244単位 | 244円 | 488円 | 732円 |

| 30分以上1時間未満 | 387単位 | 387円 | 774円 | 1,161円 |

| 1時間以上 | 567単位 ※30分を増すごとに+82単位 |

567円 | 1,134円 | 1,701円 |

自己負担の例2.生活援助が中心である場合

| 利用する時間 | 介護給付費単位 | 自己負担額(円/回)※1単位10円の地域の場合 | ||

|---|---|---|---|---|

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||

| 20分以上45分未満 | 179単位 | 179円 | 358円 | 537円 |

| 45分以上 | 220単位 | 220円 | 440円 | 660円 |

自己負担の例3.乗降介助が中心である場合

|

利用する時間 |

介護給付費単位 |

自己負担額(円/回)※1単位10円の地域の場合 |

||

|

1割負担 |

2割負担 |

3割負担 |

||

|

1回につき |

97単位 |

97円 |

194円 |

291円 |

施設サービス利用時の自己負担額は?

介護保険施設である、特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)や、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、グループホームなどの高齢者向け住まい・施設で利用できます。

以下では、施設サービス利用時の自己負担額について、具体例を挙げて見ていきましょう。

自己負担の例1.特別養護老人ホーム(特養)の場合

利用者が負担する施設サービス費は、部屋のタイプや施設の運営方針によって異なるため、入居前に詳細を確認しておくことが大切です。

従来型個室・多床室

| 要介護度 | 自己負担額 (30日あたり)* |

|---|---|

| 要介護1 | 1万8,000円 |

| 要介護2 | 2万130円 |

| 要介護3 | 2万2,350円 |

| 要介護4 | 2万4,510円 |

| 要介護5 | 2万6,610円 |

ユニット型個室

| 要介護度 | 自己負担額 (30日あたり)* |

|---|---|

| 要介護1 | 2万460円 |

| 要介護2 | 2万2,590円 |

| 要介護3 | 2万4,840円 |

| 要介護4 | 2万7,030円 |

| 要介護5 | 2万9,130円 |

自己負担の例2.グループホームの場合

| 要介護度 | 1ユニット自己負担額 (円/30日) |

2ユニット自己負担額 (円/30日) |

|---|---|---|

| 要支援2 | 2万2,830円 | 2万2,470円 |

| 要介護1 | 2万2,950円 | 2万2,590円 |

| 要介護2 | 2万4,030円 | 2万3,640円 |

| 要介護3 | 2万4,720円 | 2万4,360円 |

| 要介護4 | 2万5,230円 | 2万4,840円 |

| 要介護5 | 2万5,770円 | 2万5,350円 |

*1割負担の場合

また、事業所によっては、提供されるサービス内容や運営体制に応じて、以下のような加算費用が別途発生する場合があります。

-

初期加算

-

夜間支援体制加算

-

医療連携体制加算

-

看取り介護加算

-

認知症専門ケア加算

デイサービス・デイケア利用時の自己負担額は?

自己負担の例1.デイサービス(通所介護)の場合

|

利用する時間 |

要介護度 |

介護給付費単位 |

自己負担額(円/回) |

||

|

1割負担 |

2割負担 |

3割負担 |

|||

|

3時間以上4時間未満 |

要介護1 |

370単位 |

370円 |

740円 |

1,110円 |

|

要介護2 |

423単位 |

423円 |

846円 |

1,269円 |

|

|

要介護3 |

479単位 |

479円 |

958円 |

1,437円 |

|

|

要介護4 |

533単位 |

533円 |

1,066円 |

1,599円 |

|

|

要介護5 |

588単位 |

588円 |

1,176円 |

1,764円 |

|

|

4時間以上5時間未満 |

要介護1 |

388単位 |

388円 |

776円 |

1,164円 |

|

要介護2 |

444単位 |

444円 |

888円 |

1,332円 |

|

|

要介護3 |

502単位 |

502円 |

1,004円 |

1,506円 |

|

|

要介護4 |

560単位 |

560円 |

1,120円 |

1,680円 |

|

|

要介護5 |

617単位 |

617円 |

1,234円 |

1,851円 |

|

|

5時間以上6時間未満 |

要介護1 |

570単位 |

570円 |

1,140円 |

1,710円 |

|

要介護2 |

673単位 |

673円 |

1,346円 |

2,019円 |

|

|

要介護3 |

777単位 |

777円 |

1,554円 |

2,331円 |

|

|

要介護4 |

880単位 |

880円 |

1,760円 |

2,640円 |

|

|

要介護5 |

984単位 |

984円 |

1,968円 |

2,952円 |

|

|

6時間以上7時間未満 |

要介護1 |

584単位 |

584円 |

1,168円 |

1,752円 |

|

要介護2 |

689単位 |

689円 |

1,378円 |

2,067円 |

|

|

要介護3 |

796単位 |

796円 |

1,592円 |

2,388円 |

|

|

要介護4 |

901単位 |

901円 |

1,802円 |

2,703円 |

|

|

要介護5 |

1,008単位 |

1,008円 |

2,016円 |

3,024円 |

|

|

7時間以上8時間未満 |

要介護1 |

658単位 |

658円 |

1,316円 |

1,974円 |

|

要介護2 |

777単位 |

777円 |

1,554円 |

2,331円 |

|

|

要介護3 |

900単位 |

900円 |

1,800円 |

2,700円 |

|

|

要介護4 |

1,023単位 |

1,023円 |

2,046円 |

3,069円 |

|

|

要介護5 |

1,148単位 |

1,148円 |

2,296円 |

3,444円 |

|

|

8時間以上9時間未満 |

要介護1 |

669単位 |

669円 |

1,338円 |

2,007円 |

|

要介護2 |

791単位 |

791円 |

1,582円 |

2,373円 |

|

|

要介護3 |

915単位 |

915円 |

1,830円 |

2,745円 |

|

|

要介護4 |

1,041単位 |

1,041円 |

2,082円 |

3,123円 |

|

|

要介護5 |

1,168単位 |

1,168円 |

2,336円 |

3,504円 |

|

自己負担の例2.デイケア(通所リハビリテーション)の場合

|

利用する時間 |

要介護度 |

介護給付費単位 |

自己負担額(円/回) |

||

|

1割負担 |

2割負担 |

3割負担 |

|||

|

1時間以上2時間未満 |

要介護1 |

366単位 |

366円 |

732円 |

1,098円 |

|

要介護2 |

395単位 |

395円 |

790円 |

1,185円 |

|

|

要介護3 |

426単位 |

426円 |

852円 |

1,278円 |

|

|

要介護4 |

455単位 |

455円 |

910円 |

1,365円 |

|

|

要介護5 |

487単位 |

487円 |

974円 |

1,461円 |

|

|

2時間以上3時間未満 |

要介護1 |

380単位 |

380円 |

760円 |

1,140円 |

|

要介護2 |

436単位 |

436円 |

872円 |

1,308円 |

|

|

要介護3 |

494単位 |

494円 |

988円 |

1,482円 |

|

|

要介護4 |

551単位 |

551円 |

1,102円 |

1,653円 |

|

|

要介護5 |

608単位 |

608円 |

1,216円 |

1,824円 |

|

|

3時間以上4時間未満 |

要介護1 |

483単位 |

483円 |

966円 |

1,449円 |

|

要介護2 |

561単位 |

561円 |

1,122円 |

1,683円 |

|

|

要介護3 |

638単位 |

638円 |

1,276円 |

1,914円 |

|

|

要介護4 |

738単位 |

738円 |

1,476円 |

2,214円 |

|

|

要介護5 |

836単位 |

836円 |

1,672円 |

2,508円 |

|

|

4時間以上5時間未満 |

要介護1 |

549単位 |

549円 |

1,098円 |

1,647円 |

|

要介護2 |

637単位 |

637円 |

1,274円 |

1,911円 |

|

|

要介護3 |

725単位 |

725円 |

1,450円 |

2,175円 |

|

|

要介護4 |

838単位 |

838円 |

1,676円 |

2,514円 |

|

|

要介護5 |

950単位 |

950円 |

1,900円 |

2,850円 |

|

|

5時間以上6時間未満 |

要介護1 |

618単位 |

618円 |

1,236円 |

1,854円 |

|

要介護2 |

733単位 |

733円 |

1,466円 |

2,199円 |

|

|

要介護3 |

846単位 |

846円 |

1,692円 |

2,538円 |

|

|

要介護4 |

980単位 |

980円 |

1,960円 |

2,940円 |

|

|

要介護5 |

1,112単位 |

1,112円 |

2,224円 |

3,336円 |

|

|

6時間以上7時間未満 |

要介護1 |

710単位 |

710円 |

1,420円 |

2,130円 |

|

要介護2 |

844単位 |

844円 |

1,688円 |

2,532円 |

|

|

要介護3 |

974単位 |

974円 |

1,948円 |

2,922円 |

|

|

要介護4 |

1,129単位 |

1,129円 |

2,258円 |

3,387円 |

|

|

要介護5 |

1,281単位 |

1,281円 |

2,562円 |

3,843円 |

|

|

7時間以上8時間未満 |

要介護1 |

757単位 |

757円 |

1,514円 |

2,271円 |

|

要介護2 |

897単位 |

897円 |

1,794円 |

2,691円 |

|

|

要介護3 |

1,039単位 |

1,039円 |

2,078円 |

3,117円 |

|

|

要介護4 |

1,206単位 |

1,206円 |

2,412円 |

3,618円 |

|

|

要介護5 |

1,369単位 |

1,369円 |

2,738円 |

4,107円 |

|

介護費用の負担額を軽減できる制度

高額介護サービス費支給制度

上限を超えた負担額分を自治体へ申請することで、「高額介護サービス費」として払い戻しを受けられます。

*自己負担上限

| 区分 | 対象 | 負担上限額(月額) |

|---|---|---|

| 第1段階 | 生活保護の受給者等 | 1万5,000円(個人) |

| 第2段階 | 市町村民税世帯非課税で前年の公的年金等収入額とその他の 合計所得金額の合計が年間80万円以下の場合 |

2万4,600円(世帯) 1万5,000円(個人) |

| 第3段階 | 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない世帯 | 2万4,600円(世帯) |

| 第4段階 | ①市区町村民税課税世帯で課税所得が380万円未満の世帯 | 4万4,400円(世帯) |

| ②課税所得が380万円以上690万円未満の世帯 | 9万3,000円(世帯) | |

| ③課税所得が690万円以上の世帯 | 14万0,100円(世帯) |

※「世帯」は介護サービスを利用した世帯員全員の負担合計の上限額、「個人」は介護サービスを利用した本人の負担上限額。

※第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

対象となる費用は、訪問介護や通所介護、短期入所生活介護の利用者負担額、さらに施設サービスで発生する食費や居住費(滞在費)です。

制度を利用するためには、軽減制度の対象となる介護サービスを提供する事業所や施設を利用していることが前提です。

その後、利用している施設を運営する社会福祉法人等が、所在地の都道府県知事および市町村の長に対し、制度の適用を申請します。この申請が受理されると、軽減制度が適用されます。

具体的な手続きや条件は、施設のケアマネジャーや市町村の福祉担当窓口に相談するのがおすすめです。

高額医療・高額介護合算制度

この制度では、公的介護保険の受給者を含む世帯ごとに自己負担額を集計し、所得区分ごとに設定された限度額を超えた場合、その超過分が申請により払い戻されます。

支給対象となる世帯には、自治体から通知が届く場合もありますので、確認しておきましょう。

医療費控除

医療費控除の対象となる施設サービスを利用する場合、通所で公共交通機関を利用した場合の交通費も対象となることもポイントです。また、医師から「おむつ使用証明書」を受け取ると、おむつ代も対象となります。

公的介護保険についてのよくある質問

自己負担額の軽減はどこで相談できる?

公的介護保険料は控除できる?

また、公的介護保険とは別に、民間の介護保険に加入している場合、保険料は生命保険料控除の対象となります。

民間の介護保険商品には、要支援2の段階から一時金を受け取れるものもあります。介護全体にかかる経済的な負担を抑えられるため、必要に応じて加入を検討してみるとよいでしょう。

介護サービスを利用しない場合は保険料が返還される?

将来の介護費用をまかなえる十分な備えを

また、介護に役立つ商品やサービスを心置きなく利用することが難しくなり、被介護者を十分にサポートできなくなる場合もあります。

経済的なゆとりは、介護を受けるご本人や、ご家族など介護にかかわる人々の気持ちに余裕をもたらす大切な要素です。民間介護保険などをうまく活用し、将来の介護費用への備えを進めるとよいでしょう。

将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

社会福祉士 萩原 智洋

公開日:2025年1月17日

介護について知る

介護を予防する

-

-

各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。

介護について考える

-

親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。

公的制度・支援サービス

-

公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。

-

軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。

-

介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。

-

公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。

-

通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

介護の費用

-

介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。

介護が始まったら

-

要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

認知症について知る

認知症とは

-

レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。

-

認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。

-

ご自身やご家族の変化が気になる方へ、軽度認知障害(MCI)の定義や初期症状、認知症との違い、受信のサインを詳しく解説。医師監修。

認知症の予防

-

認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。

-

高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。

もの忘れ・認知症の専門家の

特別コンテンツ

-

認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。

-

初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

生活習慣病について知る

生活習慣病とは

生活習慣病の予防

-

その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。

-

日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。

-

高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。

-

心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。