詳しい資料はこちら

認知症の方がデイサービスを拒否する理由は?

知っておきたい対応策

認知症の家族がデイサービスに行きたがらず「毎朝送り出すのが大変」、と悩む方も多いのではないでしょうか。

認知症の方がデイサービスを拒否する背景には、記憶の混乱や不安、環境の変化など、いくつもの要因が関係しています。ただし、利用を始める前に対策をしておくことでスムーズに通えるケースも少なくありません。

当記事では、認知症の方がデイサービスを拒否する理由やその際の対応方法、デイサービスのメリット、利用前の対策ポイントまでを詳しく解説します。

朝日生命では認知症介護などの経済的負担に備えられる介護・認知症保険をご提供しています。

詳しい資料はこちら

詳しい資料はこちら

認知症の方がデイサービスに行くことを拒否する理由

認知症の方がデイサービスの利用を拒むのは、単なるわがままや気分の問題ではありません。その背景には、認知機能の低下による不安や混乱、環境の変化への戸惑い、人間関係の難しさなど、さまざまな要因が潜んでいます。

以下では、認知症の方がデイサービスに行きたがらない理由を、4つの観点から解説します。

以下では、認知症の方がデイサービスに行きたがらない理由を、4つの観点から解説します。

外出や新しい環境に不安を感じる

認知症の方は、記憶障害や判断力の低下により、見慣れない場所や新しい環境に強い不安を抱きやすい傾向があります。

たとえ家族が丁寧に説明しても、「どこへ行くのか」「何をするのか」が理解しづらく、外出そのものに抵抗を示すケースも少なくありません。慣れない場所では人や物の配置がわからず、落ち着かない気持ちになってしまうこともあるでしょう。

また、支度や外出そのものを嫌がるようになる場合も見られます。

たとえ家族が丁寧に説明しても、「どこへ行くのか」「何をするのか」が理解しづらく、外出そのものに抵抗を示すケースも少なくありません。慣れない場所では人や物の配置がわからず、落ち着かない気持ちになってしまうこともあるでしょう。

また、支度や外出そのものを嫌がるようになる場合も見られます。

出掛ける準備や日常の変化に戸惑う

認知症の方は日課に沿った行動をとることが難しく、デイサービスに行く際の慌ただしい雰囲気やいつもと違う流れに戸惑うことがあります。

特に、朝は家族も忙しく声のトーンや動作に余裕がなくなりがちです。その空気を敏感に感じ取って不安や緊張が高まり、「今日は行かない」と拒否につながることもあります。

特に、朝は家族も忙しく声のトーンや動作に余裕がなくなりがちです。その空気を敏感に感じ取って不安や緊張が高まり、「今日は行かない」と拒否につながることもあります。

デイサービス利用に興味や意欲を持てない

「自分はまだ元気だから介護なんていらない」と感じる方もいます。また、認知症の進行によりデイサービスの目的を理解できなかったり、「遊びに行く場所」ととらえたりして、意欲が湧かないケースもあります。

レクリエーションや集団活動に関心を持てず、「行ってもつまらない」と思ってしまうこともあるでしょう。

一度納得しても翌日には忘れてしまったり、認知機能の状態によって感情が揺れ動いたりすることも認知症の特徴です。そのため、本人のプライドを傷付けないよう、気持ちを尊重しながら寄り添う姿勢が大切です。

レクリエーションや集団活動に関心を持てず、「行ってもつまらない」と思ってしまうこともあるでしょう。

一度納得しても翌日には忘れてしまったり、認知機能の状態によって感情が揺れ動いたりすることも認知症の特徴です。そのため、本人のプライドを傷付けないよう、気持ちを尊重しながら寄り添う姿勢が大切です。

人間関係や相性が合わない

デイサービスは多くの人とかかわる場です。そのため、ほかの利用者や職員との相性が合わないことがあります。

特に、異性のスタッフに介助されることへの抵抗や、集団活動への苦手意識などから居心地の悪さを感じることもあるでしょう。

また、「知らない人ばかりで落ち着かない」「自分のペースで過ごせない」といったことも、通所を嫌がる一因になります。

特に、異性のスタッフに介助されることへの抵抗や、集団活動への苦手意識などから居心地の悪さを感じることもあるでしょう。

また、「知らない人ばかりで落ち着かない」「自分のペースで過ごせない」といったことも、通所を嫌がる一因になります。

認知症の方がデイサービス利用を拒否する場合の対処法

認知症の方がデイサービスの利用を拒む理由は、本人の性格や置かれた状況によってさまざまです。そのため、対応の仕方も一つではありません。

ここでは、家庭で実践できる対応の工夫を紹介します。

ここでは、家庭で実践できる対応の工夫を紹介します。

本人の気持ちに寄り添う

まずは、「なぜ嫌がっているのか」を理解しようとする姿勢が何より大切です。

否定したり説得したりするのではなく、「何か気になることはある?」「今日は少し疲れているのかな?」と優しく問いかけてみましょう。そうすることで安心感が生まれ、本人が自分の気持ちを話しやすくなります。

また、「今日はカラオケがあるみたいだよ」「おやつにはケーキが出るって」など、本人が関心を持ちそうな活動や楽しみを具体的に伝えると、不安がやわらぐ場合もあります。

無理に行かせようとするのではなく、思いを受け止めながら少しずつ「行ってみてもいいかな」と思えるように導いていくことが大切です。

否定したり説得したりするのではなく、「何か気になることはある?」「今日は少し疲れているのかな?」と優しく問いかけてみましょう。そうすることで安心感が生まれ、本人が自分の気持ちを話しやすくなります。

また、「今日はカラオケがあるみたいだよ」「おやつにはケーキが出るって」など、本人が関心を持ちそうな活動や楽しみを具体的に伝えると、不安がやわらぐ場合もあります。

無理に行かせようとするのではなく、思いを受け止めながら少しずつ「行ってみてもいいかな」と思えるように導いていくことが大切です。

家族が同行して少しずつ慣れてもらう

デイサービスに強い不安を感じている場合は、家族が付き添って一緒に通うことで安心感を与えられる場合があります。信頼できる人がそばにいることで、新しい環境や人間関係にも徐々に慣れやすくなるためです。

最初は短時間の利用から始め、職員の様子や活動内容を一緒に確認しながら「ここは楽しいね」と前向きな声かけをしましょう。

少しずつ「安心できる場所」と感じられるようになると、自立して通えるようになるでしょう。

最初は短時間の利用から始め、職員の様子や活動内容を一緒に確認しながら「ここは楽しいね」と前向きな声かけをしましょう。

少しずつ「安心できる場所」と感じられるようになると、自立して通えるようになるでしょう。

短時間利用や休息を取り入れて調整する

デイサービスに慣れないうちから長時間の利用を続けると、心身の負担が大きく「もう行きたくない」と感じてしまうことがあります。そのため、はじめは午前中だけなど、短時間から始めるのがおすすめです。

また、どうしても気分が乗らない日は、無理をせず途中で帰るという選択肢もあります。あらかじめ施設側と「その日の様子によって早めに帰宅できるようにしておく」などの対応を相談しておくと安心です。

本人の状態や気持ちに合わせて柔軟に対応することで、無理なく通所を続けやすくなります。

また、どうしても気分が乗らない日は、無理をせず途中で帰るという選択肢もあります。あらかじめ施設側と「その日の様子によって早めに帰宅できるようにしておく」などの対応を相談しておくと安心です。

本人の状態や気持ちに合わせて柔軟に対応することで、無理なく通所を続けやすくなります。

専門家やスタッフに相談してサポートを受ける

対応に悩むときは、一人で抱え込まず、デイサービスの職員やケアマネジャーなどの専門家に相談することも大切です。

介護の専門職は、声のかけ方や接し方によって本人の反応が大きく変わることをよく理解しています。「朝はバタバタして準備が難しい」「特定の職員には安心している」など、日常の小さなことでも共有しておくことで、適した対応を一緒に考えてもらえるでしょう。

もし、一般のデイサービスが合わないと感じる場合は、認知症の方の対応に特化した「認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)」への変更を検討するのも一つの方法です。

介護の専門職は、声のかけ方や接し方によって本人の反応が大きく変わることをよく理解しています。「朝はバタバタして準備が難しい」「特定の職員には安心している」など、日常の小さなことでも共有しておくことで、適した対応を一緒に考えてもらえるでしょう。

もし、一般のデイサービスが合わないと感じる場合は、認知症の方の対応に特化した「認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)」への変更を検討するのも一つの方法です。

デイサービス利用が認知症の方や家族に与える良い影響

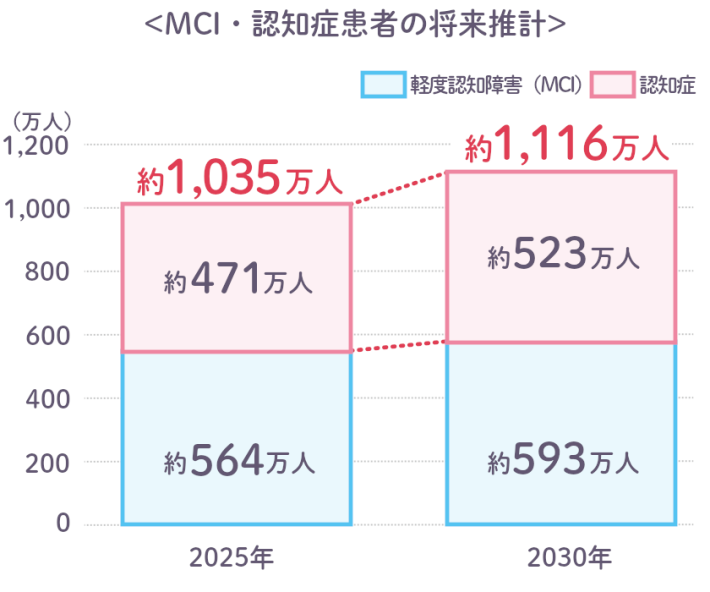

2030年には、65歳以上の約3人に1人がMCI(軽度認知障害)または認知症になると見込まれており、認知症は今後ますます身近な課題となるでしょう。

※65歳以上を対象として各年齢の認知症有病率が上昇する場合の数値を使用 内閣府「令和6年版高齢社会白書」より当社推計

こうした状況のなかでは、本人だけでなく家族も含めた支援体制を整えていくことが欠かせません。

デイサービスは、認知症の方が安心して日中を過ごせる場所であり、心身の機能維持や社会的なつながりを保つための大切な場でもあります。また、家族の介護負担を軽減する効果も大きく、認知症ケアの選択肢として積極的に取り入れたい支援です。

ここでは、デイサービス利用によって得られるおもなメリットを紹介します。

デイサービスは、認知症の方が安心して日中を過ごせる場所であり、心身の機能維持や社会的なつながりを保つための大切な場でもあります。また、家族の介護負担を軽減する効果も大きく、認知症ケアの選択肢として積極的に取り入れたい支援です。

ここでは、デイサービス利用によって得られるおもなメリットを紹介します。

生活リズムが整う

デイサービスに通うことで、決まった時間に起きて食事をし、外出して活動するという規則正しい生活パターンが自然と身に付きます。日中に適度な運動や活動を行うことで心地良い疲れを感じ、夜の睡眠が安定しやすくなるのも大きな利点です。

さらに、職員やほかの利用者と交流しながら過ごすことで、穏やかな精神状態を保ちやすくなります。

こうした生活リズムの安定は、家族にとっても介護しやすい環境づくりにつながります。認知症の初期段階から利用を始めることで、よりスムーズに生活リズムを整えられるでしょう。

さらに、職員やほかの利用者と交流しながら過ごすことで、穏やかな精神状態を保ちやすくなります。

こうした生活リズムの安定は、家族にとっても介護しやすい環境づくりにつながります。認知症の初期段階から利用を始めることで、よりスムーズに生活リズムを整えられるでしょう。

身体機能や認知機能の維持・向上を促す

デイサービスでは、体操やリハビリ活動など、体を動かすプログラムが多く取り入れられています。これにより、筋力が維持され身体機能の低下を防ぐ効果が期待できるでしょう。

また、レクリエーションや工作、季節の行事といった活動は、脳に刺激を与え、認知機能の維持や発語の促進にも役立ちます。職員やほかの利用者との会話を通じて笑顔が増えると、気持ちが前向きになり、日常生活への意欲も高まるでしょう。

こうした刺激の積み重ねが認知症の進行をゆるやかにし、生活全体に良い影響をもたらします。

また、レクリエーションや工作、季節の行事といった活動は、脳に刺激を与え、認知機能の維持や発語の促進にも役立ちます。職員やほかの利用者との会話を通じて笑顔が増えると、気持ちが前向きになり、日常生活への意欲も高まるでしょう。

こうした刺激の積み重ねが認知症の進行をゆるやかにし、生活全体に良い影響をもたらします。

社会的なつながりを広げる

認知症の方のなかには、人とのかかわりを避けて自宅に閉じこもりがちになるケースもあります。しかし、社会的なつながりを失うと、孤独感や無気力感が強まり、認知機能の低下を早めるおそれがあるのです。

デイサービスでは、職員や利用者との会話やゲーム、レクリエーションなどを通して自然な交流が生まれ、笑顔が増えていきます。

共通の体験や趣味をきっかけに「ここに来るのが楽しみ」と感じられるようになれば、生きがいや喜びにもつながるでしょう。

デイサービスでは、職員や利用者との会話やゲーム、レクリエーションなどを通して自然な交流が生まれ、笑顔が増えていきます。

共通の体験や趣味をきっかけに「ここに来るのが楽しみ」と感じられるようになれば、生きがいや喜びにもつながるでしょう。

介護者の負担を軽減する

デイサービスは、認知症の方だけでなく介護する家族にとっても大きな支えになります。

利用中は家族が自由な時間を確保できるため、休息や買い物、通院、仕事などをすることが可能です。定期的に介護から離れる時間を持つことで、心身の疲労をやわらげ、介護ストレスや共倒れを防げます。

また、施設の職員から介護の工夫や日々の接し方についてアドバイスしてもらえることもあります。こうした情報を家庭でのケアに役立てられる点も、大きなメリットです。

一人で抱え込まず、デイサービスを有効に活用することで、介護をする方も心のゆとりを保ちながら安心して介護を続けられるでしょう。

利用中は家族が自由な時間を確保できるため、休息や買い物、通院、仕事などをすることが可能です。定期的に介護から離れる時間を持つことで、心身の疲労をやわらげ、介護ストレスや共倒れを防げます。

また、施設の職員から介護の工夫や日々の接し方についてアドバイスしてもらえることもあります。こうした情報を家庭でのケアに役立てられる点も、大きなメリットです。

一人で抱え込まず、デイサービスを有効に活用することで、介護をする方も心のゆとりを保ちながら安心して介護を続けられるでしょう。

デイサービスの利用開始前に対策しておきたいポイント

認知症の方がデイサービスにスムーズに通い始めるためには、事前の準備と環境づくりが大切です。本人が「行ってみようかな」と思える雰囲気を整えることで、初回の不安がやわらぎ、継続して通いやすくなります。

ここでは、利用開始前に押さえておきたいポイントを紹介します。

ここでは、利用開始前に押さえておきたいポイントを紹介します。

本人が好みそうな事業所を選ぶ

デイサービスを選ぶときは、「本人が楽しく通えそうか」を重視しましょう。

施設には、料理や園芸などの趣味を生かせる施設、機能訓練に特化したリハビリ型施設、食事や入浴設備が充実した施設など、さまざまな特色があります。本人の性格や好みに合った施設を選ぶと、通所への抵抗感が少なくなります。

事前に情報を集め、候補を2~3カ所に絞り込むとよいでしょう。利用者層や活動内容、スタッフの雰囲気が本人に合っているかを確認することが、継続して通える施設を選ぶポイントです。

施設には、料理や園芸などの趣味を生かせる施設、機能訓練に特化したリハビリ型施設、食事や入浴設備が充実した施設など、さまざまな特色があります。本人の性格や好みに合った施設を選ぶと、通所への抵抗感が少なくなります。

事前に情報を集め、候補を2~3カ所に絞り込むとよいでしょう。利用者層や活動内容、スタッフの雰囲気が本人に合っているかを確認することが、継続して通える施設を選ぶポイントです。

利用契約の前には必ず見学する

契約前には必ず見学し、施設の雰囲気やサービス内容を確認しましょう。ケアマネジャーを通じて見学の予約を手配してもらうとスムーズです。

見学では、利用者同士の交流や職員の対応、室内の明るさや清潔感などをよく観察しましょう。気になる点は遠慮せず質問することが大切です。

また、家族が「ここは楽しそうだね」「趣味が生かせそうだよ」といった前向きな言葉をかけることで、本人の不安がやわらぐでしょう。

見学では、利用者同士の交流や職員の対応、室内の明るさや清潔感などをよく観察しましょう。気になる点は遠慮せず質問することが大切です。

また、家族が「ここは楽しそうだね」「趣味が生かせそうだよ」といった前向きな言葉をかけることで、本人の不安がやわらぐでしょう。

家族によるデイサービスへの送り出しが難しいときの対応

家族の都合でデイサービスへの送り出しが難しい場合は、訪問介護サービスを利用する方法があります。

訪問ヘルパーが自宅に来て、着替えや持ち物の確認、玄関までの誘導などをサポートしてくれるため、仕事や家事で朝の時間が取れないときも、無理なくデイサービスを利用できるでしょう。

必要に応じてケアマネジャーに相談すれば、サービスの手配をしてもらえます。

訪問ヘルパーが自宅に来て、着替えや持ち物の確認、玄関までの誘導などをサポートしてくれるため、仕事や家事で朝の時間が取れないときも、無理なくデイサービスを利用できるでしょう。

必要に応じてケアマネジャーに相談すれば、サービスの手配をしてもらえます。

認知症の方が安心してデイサービスを利用できるようにしよう

認知症の方がデイサービスを拒否する背景には、不安や戸惑いなどのさまざまな要因があります。

無理に通わせようとするのではなく、気持ちに寄り添いながら少しずつ安心できる環境を整えることが大切です。本人の性格や状況に合わせて施設を選び、職員やケアマネジャーに相談しながらサポートを受けましょう。

デイサービスを適切に活用することで、本人の生活の質が高まり、家族の負担軽減にもつながります。

朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。

将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

社会福祉士 萩原 智洋

有料老人ホームの介護スタッフとして、認知症の方や身体介護が必要な方の生活のサポートを行う。その後、社会福祉士資格を取得。介護老人保健施設の相談員として、入所や通所の相談業務に従事。第二子の出産を機にライターへ転身。現在は、これまでの経験を活かしてウェブコンテンツの執筆業務を行っている。

公開日:2025年11月12日

介護について知る

介護を予防する

-

-

各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。

介護について考える

-

親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。

公的制度・支援サービス

-

公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。

-

軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。

-

介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。

-

公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。

-

通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

介護の費用

-

介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。

介護が始まったら

-

要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

認知症について知る

認知症とは

-

レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。

-

認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。

-

ご自身やご家族の変化が気になる方へ、軽度認知障害(MCI)の定義や初期症状、認知症との違い、受信のサインを詳しく解説。医師監修。

認知症の予防

-

認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。

-

高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。

もの忘れ・認知症の専門家の

特別コンテンツ

-

認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。

-

初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

生活習慣病について知る

生活習慣病とは

生活習慣病の予防

-

その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。

-

日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。

-

高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。

-

心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。