詳しい資料はこちら

加齢による物忘れと認知症の違いは?

物忘れの予防と対処法

親や親戚などの物忘れがひどくなっていると心配になったことはありませんか。加齢のためなのか、それとも認知症によるものなのか、気になる方も多いでしょう。

加齢による物忘れと認知症による物忘れにはそれぞれに特徴と相違点があります。

当記事では、加齢による物忘れと認知症による物忘れの違いや、それぞれの特徴を解説し、それを踏まえた物忘れへの対処法や予防方法も紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

朝日生命では認知症介護などの経済的負担に備えられる介護・認知症保険をご提供しています。

詳しい資料はこちら

詳しい資料はこちら

加齢による物忘れと認知症による物忘れの違い

年をとると、誰にでも物忘れが起こります。ただ、同じ物忘れであっても、加齢によるものと認知症によるものとでは、特徴が異なります。

加齢による物忘れは、記憶力の低下によって起こります。例えば、「朝食を食べたことは覚えているが、何を食べたかは忘れた」といったケースです。このように体験した一部を忘れることはありますが、ヒントを与えると思い出せることが特徴です。また、物の置き忘れや、人の名前を思い出せないといったこともよくあります。

一方、認知症による物忘れでは、「朝食を食べたという体験自体を忘れ『朝食はまだ?』と聞く」といった行動が見られます。さらに、日付や場所がわからなくなる「見当識障害」や、学習能力の低下といった症状も、認知症による物忘れの特徴です。

本人が「忘れてしまった」と自覚している加齢が原因の物忘れとは異なり、認知症の場合は症状が進むにつれて、忘れてしまっていること自体を認識できなくなります。ほかにも、加齢による物忘れはゆっくりと進行し、認知症による物忘れは比較的早く進行するといった傾向の違いもあります。

加齢による物忘れは、記憶力の低下によって起こります。例えば、「朝食を食べたことは覚えているが、何を食べたかは忘れた」といったケースです。このように体験した一部を忘れることはありますが、ヒントを与えると思い出せることが特徴です。また、物の置き忘れや、人の名前を思い出せないといったこともよくあります。

一方、認知症による物忘れでは、「朝食を食べたという体験自体を忘れ『朝食はまだ?』と聞く」といった行動が見られます。さらに、日付や場所がわからなくなる「見当識障害」や、学習能力の低下といった症状も、認知症による物忘れの特徴です。

本人が「忘れてしまった」と自覚している加齢が原因の物忘れとは異なり、認知症の場合は症状が進むにつれて、忘れてしまっていること自体を認識できなくなります。ほかにも、加齢による物忘れはゆっくりと進行し、認知症による物忘れは比較的早く進行するといった傾向の違いもあります。

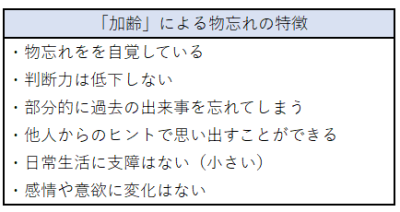

「加齢」による物忘れの特徴

年を重ねると、記憶力や判断力の認知機能は衰えていく傾向にあります。これらは自然な老化現象であり、物忘れもその一つです。加齢による物忘れの場合、本人も「うっかり」が増えたと自覚しており、忘れているという事実を認識しています。

加齢による物忘れは、過去の出来事をすべて忘れるのではなく、部分的に詳細を思い出せなくなる点が特徴です。例えば、旅行の体験について「どの県に行ったのかは覚えているが、何を見たかは忘れた」というケースがあります。また、「体験したことは覚えていても、どこで行ったのかを思い出せない」という場合もあるでしょう。

また、本人が忘れてしまった事柄を他人が指摘することで思い出せることが多い点も特徴です。日常的な行動や習慣は問題なくこなせるため、日常生活に大きな支障はありません。

加齢による物忘れの場合、感情や物事に対する意欲は特に変化しません。また、物忘れの進行スピードは比較的緩やかで、訓練や生活習慣の改善によって、進行をある程度遅らせることも可能です。

加齢による物忘れは、過去の出来事をすべて忘れるのではなく、部分的に詳細を思い出せなくなる点が特徴です。例えば、旅行の体験について「どの県に行ったのかは覚えているが、何を見たかは忘れた」というケースがあります。また、「体験したことは覚えていても、どこで行ったのかを思い出せない」という場合もあるでしょう。

また、本人が忘れてしまった事柄を他人が指摘することで思い出せることが多い点も特徴です。日常的な行動や習慣は問題なくこなせるため、日常生活に大きな支障はありません。

加齢による物忘れの場合、感情や物事に対する意欲は特に変化しません。また、物忘れの進行スピードは比較的緩やかで、訓練や生活習慣の改善によって、進行をある程度遅らせることも可能です。

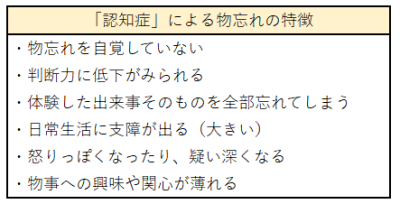

「認知症」による物忘れの特徴

認知症による物忘れは、単なる記憶力の低下にとどまりません。判断力や計画力、言語能力、理解力、思考力など、さまざまな認知機能が低下し、日常生活に支障をきたすことがあります。

例えば、何度も同じ質問をする、突然道がわからなくなる、料理の手順が頭から抜けてしまう、使い慣れた電化製品が操作できなくなるといった症状が現れます。

また、過去の体験や出来事自体をすべて忘れてしまうのも、認知症による物忘れの特徴です。旅行に行ったことや食事をとったこと自体を完全に忘れてしまうケースが見られます。

認知症では感情の変化も見られ、怒りっぽくなったり疑い深くなったりすることがあります。そのため、周囲からは性格が変わったと受け取られるかもしれません。さらには、物事に対する興味関心や意欲が薄れ、何事もおっくうに感じてしまう傾向があるため、周囲にはやる気がないように見えることもあります。

発症初期には、本人が物忘れを自覚しているケースもあります。しかし、症状が進むと、忘れていること自体を認識できなくなります。

例えば、何度も同じ質問をする、突然道がわからなくなる、料理の手順が頭から抜けてしまう、使い慣れた電化製品が操作できなくなるといった症状が現れます。

また、過去の体験や出来事自体をすべて忘れてしまうのも、認知症による物忘れの特徴です。旅行に行ったことや食事をとったこと自体を完全に忘れてしまうケースが見られます。

認知症では感情の変化も見られ、怒りっぽくなったり疑い深くなったりすることがあります。そのため、周囲からは性格が変わったと受け取られるかもしれません。さらには、物事に対する興味関心や意欲が薄れ、何事もおっくうに感じてしまう傾向があるため、周囲にはやる気がないように見えることもあります。

発症初期には、本人が物忘れを自覚しているケースもあります。しかし、症状が進むと、忘れていること自体を認識できなくなります。

物忘れを予防するための5つのポイント

物忘れを予防したい場合は、以下の5つの方法をぜひ試してみてください。

知識をアウトプットする

情報は、ただインプットするだけでなく、アウトプットすることで記憶がより定着しやすくなります。例えば、本やテレビで得た情報をただ覚えるのではなく、ノートに書き出してみると覚えやすくなるでしょう。

また、学習内容をテスト形式で問うことも、効果的なアウトプット方法です。間違えた部分だけでなく、正解した部分も再度アウトプットすることで、記憶の定着を促進できます。

ほかには、日記を書くこともおすすめです。情報と感情を結び付けることで、記憶力を向上させる効果があります。その日の出来事を振り返り、自分の考えや気持ちを書き出すことで、記憶がより鮮明に残るのです。

また、学習内容をテスト形式で問うことも、効果的なアウトプット方法です。間違えた部分だけでなく、正解した部分も再度アウトプットすることで、記憶の定着を促進できます。

ほかには、日記を書くこともおすすめです。情報と感情を結び付けることで、記憶力を向上させる効果があります。その日の出来事を振り返り、自分の考えや気持ちを書き出すことで、記憶がより鮮明に残るのです。

食生活を見直す

物忘れを改善する方法の一つとして、食生活を見直すことも有効です。バランスのとれた食事を心がけるとともに、物忘れ予防に効果的な食品を積極的に摂取しましょう。

不飽和脂肪酸であるDHA・EPAやカテキンなどが含まれている食品は、認知症予防に効果的です。サバやサンマなどの青魚や緑茶がその代表例となります。

また、葉酸やレシチンが含まれている野菜や大豆製品なども効果が期待できます。

一方、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸が含まれる肉の脂身やマーガリン・ショートニングなどの食品は、物忘れを悪化させるおそれがあるため、とりすぎないよう気を付けましょう。

関連記事:認知症予防に効果的な食べ物とは?

不飽和脂肪酸であるDHA・EPAやカテキンなどが含まれている食品は、認知症予防に効果的です。サバやサンマなどの青魚や緑茶がその代表例となります。

また、葉酸やレシチンが含まれている野菜や大豆製品なども効果が期待できます。

一方、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸が含まれる肉の脂身やマーガリン・ショートニングなどの食品は、物忘れを悪化させるおそれがあるため、とりすぎないよう気を付けましょう。

関連記事:認知症予防に効果的な食べ物とは?

適度な運動を行う

適度な運動は血流を良くするため、脳の活性化につながります。また、生活習慣病の予防にも効果的です。どのような運動でも問題ありませんが、特にレジスタンス運動は物忘れの予防や改善が期待できます。

レジスタンス運動とは、繰り返し筋肉に負荷をかける運動です。代表的なものには、スクワットや腕立て伏せなどが挙げられます。自重だけでなく、ダンベルやチューブなどの道具を使って筋肉に負荷をかける方法もあります。

高齢者は特に、足の筋力を鍛えることが重要です。毎日10分程度の運動を、2~3日に1回行うだけでも効果があります。

レジスタンス運動とは、繰り返し筋肉に負荷をかける運動です。代表的なものには、スクワットや腕立て伏せなどが挙げられます。自重だけでなく、ダンベルやチューブなどの道具を使って筋肉に負荷をかける方法もあります。

高齢者は特に、足の筋力を鍛えることが重要です。毎日10分程度の運動を、2~3日に1回行うだけでも効果があります。

十分な睡眠時間を確保する

質の良い睡眠を確保することも、物忘れの改善に役立ちます。特に、眠りが深いノンレム睡眠の時間を確保することが重要です。そのためには、6時間半から7時間半程度の睡眠が最適です。

寝不足を感じている場合は、早めに眠りにつくよう意識してみましょう。また、日中に昼寝や10分程度目を閉じる時間を取ることも効果的です。これは脳の疲労回復にもなります。

また、寝る前の習慣や起床後の行動を見直し、良質な睡眠をとることを心がけてください。例えば、就寝の1~2時間前にお風呂に入って深部体温を上げたあと、体温が下がったタイミングで布団に入るようにすると、入眠がスムーズになります。

寝るときには照明を暗くし、朝起きたら太陽の光を浴びることも、質の良い睡眠をとるうえで効果的です。

寝不足を感じている場合は、早めに眠りにつくよう意識してみましょう。また、日中に昼寝や10分程度目を閉じる時間を取ることも効果的です。これは脳の疲労回復にもなります。

また、寝る前の習慣や起床後の行動を見直し、良質な睡眠をとることを心がけてください。例えば、就寝の1~2時間前にお風呂に入って深部体温を上げたあと、体温が下がったタイミングで布団に入るようにすると、入眠がスムーズになります。

寝るときには照明を暗くし、朝起きたら太陽の光を浴びることも、質の良い睡眠をとるうえで効果的です。

趣味や習い事を楽しみコミュニケーションを増やす

物忘れの改善には、趣味や習い事などを楽しむことも大切です。特に、手や指を使う活動は物忘れの改善に効果があります。

手や指を使う活動には、手芸やガーデニングなどがあります。また、頭を使う囲碁や将棋もおすすめです。

趣味や習い事を通じて、地域のコミュニティやイベントなどに参加するのもよいでしょう。家族以外の人とのコミュニケーションは、脳の活性化やストレス解消にもつながります。

関連記事:認知症予防のポイント|今から改善できる生活習慣とは

手や指を使う活動には、手芸やガーデニングなどがあります。また、頭を使う囲碁や将棋もおすすめです。

趣味や習い事を通じて、地域のコミュニティやイベントなどに参加するのもよいでしょう。家族以外の人とのコミュニケーションは、脳の活性化やストレス解消にもつながります。

関連記事:認知症予防のポイント|今から改善できる生活習慣とは

物忘れが進行した時の対処法

物忘れが気になりだすと、周りだけでなく本人も不安を感じることがあります。そのような場合、大切なのは本人に寄り添うことです。責めたり否定したりせず、穏やかに接しましょう。

何度も同じことを言う場合は、別の話題に意識を向けるよう、さりげなく誘導するのも一つの手段です。

物忘れの対処法としては、「メモをとる」「カレンダーを活用する」といった方法が有効です。目につくところにカレンダーを置き、予定を管理することで、物忘れを防ぎやすくなるでしょう。また、大切な予定は家族と共有しておくのも効果的です。

物を置いた場所がわからなくなる事態を防ぐために、物の定位置を決めておくことも重要です。目につくところに物の置き場所を書いたメモを貼ることも役立ちます。

物忘れは、生活リズムを整えることで改善することもあります。毎日を決まったリズムで生活することで混乱が減り、気持ちの安定化を図れます。また、十分な睡眠は脳の働きを活性化させるので、物忘れへの改善にも期待できるでしょう。

何度も同じことを言う場合は、別の話題に意識を向けるよう、さりげなく誘導するのも一つの手段です。

物忘れの対処法としては、「メモをとる」「カレンダーを活用する」といった方法が有効です。目につくところにカレンダーを置き、予定を管理することで、物忘れを防ぎやすくなるでしょう。また、大切な予定は家族と共有しておくのも効果的です。

物を置いた場所がわからなくなる事態を防ぐために、物の定位置を決めておくことも重要です。目につくところに物の置き場所を書いたメモを貼ることも役立ちます。

物忘れは、生活リズムを整えることで改善することもあります。毎日を決まったリズムで生活することで混乱が減り、気持ちの安定化を図れます。また、十分な睡眠は脳の働きを活性化させるので、物忘れへの改善にも期待できるでしょう。

「軽度認知障害(MCI)」と予防法

おもな症状が物忘れである認知障害に、「軽度認知障害(MCI)」があります。

軽度認知障害(MCI)とは

軽度認知症障害とは、健常な状態と認知症の「中間」にあたる状態を指します。認知機能や記憶力の低下が見られますが、日常生活に支障をきたすほどではありません。

軽度認知障害(MCI)の患者数は2030年には約593万人※1に達するといわれており、さらに今後も増加していくと考えられています。また、軽度認知障害を放置すると、5年後には約40%が認知症に進行※2してしまうリスクがある点に注意が必要です。

軽度認知障害(MCI)の患者数は2030年には約593万人※1に達するといわれており、さらに今後も増加していくと考えられています。また、軽度認知障害を放置すると、5年後には約40%が認知症に進行※2してしまうリスクがある点に注意が必要です。

※165歳以上を対象として各年齢の認知症有病率が上昇する場合の数値を使用 内閣府「令和6年版高齢社会白書」より当社推計

※2厚生労働省「あたまとからだを元気にする MCIハンドブック」より、年間で10%の方が認知症に進行すると仮定して当社で試算

軽度認知障害(MCI)の予防・回復に向けた取り組み

認知症への進行を防ぐには、いち早く軽度認知障害(MCI)の兆候に気付くことが大切です。MCIになっても認知症に進行するとは限りません。MCIの状態から予防をすることで、5年後に約38.5%の方が健常な状態に回復したというデータもあります。

少しでもおかしいと感じたらなるべく早く受診しましょう。

少しでもおかしいと感じたらなるべく早く受診しましょう。

参考:厚生労働省老健局「認知症施策の総合的な推進について(参考資料)」

MCIのリスクを調べるMCIスクリーニング検査を受ける、デイケアの認知力向上プログラムに参加する、生活習慣を改善するなど、適切な取り組みを行うことも大切です。

加齢による物忘れと認知症による物忘れの違いを理解し、予防と早期発見を

加齢による物忘れと認知症による物忘れとでは、忘れる内容や自覚の有無、学習能力への影響、感情の変化などに違いがあります。

物忘れや認知症は、食生活の見直しや適度な運動、質の良い睡眠、情報のアウトプットなどによって改善する可能性があります。趣味や習い事を楽しむことも効果的です。

また、物忘れをしてしまっている本人は、不安を感じていることも少なくありません。周りの方は、本人の気持ちに寄り添うことも大切です。また、日頃から物忘れに対し適切な対処法を考えておくことも意識しましょう。

認知症一歩手前の状態である「軽度認知障害(MCI)」も、おもな症状は物忘れです。早期対策を行うことで健常な状態への回復も期待できるため、検査を受けるなど適切な取り組みを心がけましょう。

朝日生命では、認知症などの介護の経済的負担に備えられる介護保険を提供しています。

将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

別府 拓紀[医師]

産業医科大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院、市中病院、企業の専属産業医などを経て、現在は市中病院で地域の精神科医療に従事している。

資格: 精神保健指定医、精神科専門医、老年精神医学会専門医、認知症サポート医、臨床精神神経薬理学専門医、公認心理師、メンタルヘルス運動指導士、健康スポーツ医、産業医など

資格: 精神保健指定医、精神科専門医、老年精神医学会専門医、認知症サポート医、臨床精神神経薬理学専門医、公認心理師、メンタルヘルス運動指導士、健康スポーツ医、産業医など

公開日:2025年4月8日

介護について知る

介護を予防する

-

-

各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。

介護について考える

-

親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。

公的制度・支援サービス

-

公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。

-

軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。

-

介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。

-

公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。

-

通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

介護の費用

-

介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。

介護が始まったら

-

要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

認知症について知る

認知症とは

-

レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。

-

認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。

認知症の予防

-

認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。

-

高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。

もの忘れ・認知症の専門家の

特別コンテンツ

-

認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。

-

初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

生活習慣病について知る

生活習慣病とは

生活習慣病の予防

-

その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。

-

日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。

-

高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。

-

心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。