詳しい資料はこちら

介護費用や介護期間の平均はどれくらい?

費用負担を軽減する方法も解説

介護が必要になった場合、生活費とは別に介護費用がかかります。

自分の介護について考える際、「介護費用はどれくらい必要?」「自己資金での捻出が難しい場合の解決策はある?」などの疑問を持つ方もいるでしょう。

目安として、一時的にかかった介護費用の平均は47万円、平均月額は9万円です。また、介護費用の平均総額は約542万円となっており、介護費用を把握して将来の介護に備えることは欠かせません。

出典:(公財)生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」

自分の介護に備えるには、介護制度に関する知識を身に付け、早めの準備をしておくことが大切です。

この記事では、介護に必要な費用の平均額・平均介護期間・公的介護保険制度の自己負担割合と介護をする場所による介護費用の違いを解説します。併せて、介護費用を自費で賄えない場合の対処法も紹介するので、参考にしてください。

詳しい資料はこちら

介護費用の平均額と平均介護期間

まずは、一時的な介護費用と、介護費用の月額を確認しましょう。

一時的な介護費用の平均は47万円

|

金額 |

割合 |

|

かかった費用はない |

17.5% |

|

15万円未満 |

24.0% |

|

15~25万円未満 |

10.1% |

|

25~50万円未満 |

6.2% |

|

50~100万円未満 |

7.2% |

|

100~150万円未満 |

6.4% |

|

150~200万円未満 |

1.8% |

|

200万円以上 |

4.7% |

|

不明 |

22.0% |

※「かかった費用はない」を0円として平均を算出

介護費用の平均月額は9万円

|

金額 |

割合 |

|

支払った費用はない |

0% |

|

1万円未満 |

5.9% |

|

1万円~2万5,000円未満 |

15.1% |

|

2万5,000円~5万円未満 |

13.3% |

|

5万円~7万5,000円未満 |

9.9% |

|

7万5,000円~10万円未満 |

4.4% |

|

10万円~12万5,000円未満 |

10.4% |

|

12万5,000円~15万円未満 |

5.5% |

|

15万円以上 |

19.3% |

|

不明 |

16.1% |

介護期間の平均は4年7カ月、介護費用の平均総額は約542万円

|

介護期間 |

割合 |

|

6カ月未満 |

6.1% |

|

6カ月~1年未満 |

6.9% |

|

1年~2年未満 |

15.0% |

|

2年~3年未満 |

16.5% |

|

3年~4年未満 |

11.6% |

|

4年~10年未満 |

27.9% |

|

10年以上 |

14.8% |

|

不明 |

1.3% |

では、介護費用の総額はいくらになるでしょうか。

平均介護期間4年7カ月、一時的な介護費用の平均額47万円、介護費用の平均月額9万円をもとに算出すると、介護費用の平均総額は542万円程度となります。

なお、厚生科学審議会の資料によると、男性の平均寿命は81.05年、女性は87.09年です。

今後、平均寿命がさらに延びると介護期間も長くなり、介護費用の負担が増える可能性もあるでしょう。

医療費が必要になる可能性も考慮する

日本では、医療費の約40%を75歳以上の高齢者が占めています。

なお、70歳以上における自己負担額(年額)は次のとおりです。

-

70歳~74歳:7万2,000円

-

75歳~79歳:6万5,000円

-

80歳~84歳:7万4,000円

65歳以上の方の介護サービスの自己負担割合は?

公的介護保険制度の被保険者は次の2種類です。

-

65歳以上の「第1号被保険者」

-

40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」

第2号被保険者は、加齢にともなう特定疾病で要介護(要支援)状態の認定を受けた場合に利用が限られ、自己負担割合は所得に関わらず1割です。

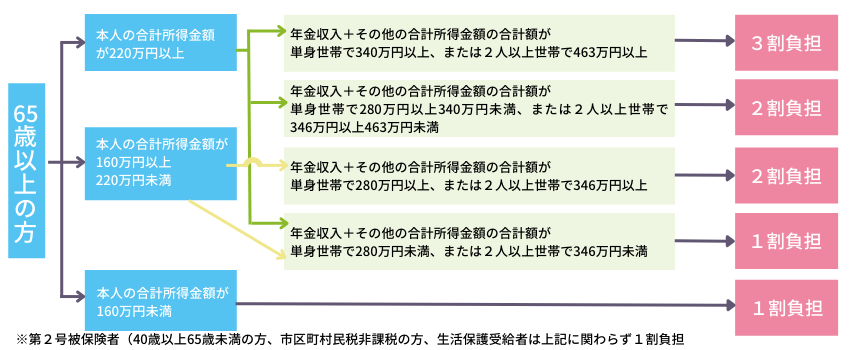

「第1号被保険者」が公的介護保険制度を利用する際の自己負担割合は、次のように分かれています。

公的介護保険制度で利用できるサービスは?

利用できるサービス

|

在宅サービス |

・通所介護(デイサービス) |

|

地域密着型サービス |

・夜間対応型訪問介護 |

|

施設サービス |

・介護医療院への入所 |

※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所は、原則要介護3以上の方に限られます。

利用できないサービス

●送迎

●移送

●宅配や配食サービス

●訪問理美容

●外出支援

●家事代行 など

民間の介護サービスの利用により、介護生活の質や、本人または家族の安全性の向上といったメリットを得られます。

在宅介護と施設介護で費用はどのくらい違う?

在宅介護と施設介護の平均費用

-

在宅介護の平均月額:5万2,000円

-

施設介護の平均月額:13万8,000円

|

要介護度 |

平均月額 |

|

要支援1 |

58,000円 |

|

要支援2 |

70,000円 |

|

要介護1 |

54,000円 |

|

要介護2 |

75,000円 |

|

要介護3 |

85,000円 |

|

要介護4 |

124,000円 |

|

要介護5 |

113,000円 |

|

公的介護保険制度の利用経験なし |

40,000円 |

※要支援1~要介護5は、公的介護保険制度の利用経験がある人の平均額

※「支払った費用はない」を0円として平均を算出

在宅介護費用の自己負担額の目安

在宅サービスや地域密着型サービスにおける、1カ月当たりの支給限度額と自己負担割合は次のとおりです。

|

要介護度 |

支援限度額 |

自己負担1割 |

自己負担2割 |

自己負担3割 |

|

要支援1 |

50,320円 |

5,032円 |

10,064円 |

15,096円 |

|

要支援2 |

105,310円 |

10,531円 |

21,062円 |

31,593円 |

|

要介護1 |

167,650円 |

16,765円 |

33,530円 |

50,295円 |

|

要介護2 |

197,050円 |

19,705円 |

39,410円 |

59,115円 |

|

要介護3 |

270,480円 |

27,048円 |

54,096円 |

81,144円 |

|

要介護4 |

309,380円 |

30,938円 |

61,876円 |

92,814円 |

|

要介護5 |

362,170円 |

36,217円 |

72,434円 |

108,651円 |

施設介護費用の自己負担額の目安

例えば、要介護5の方が介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入居した場合を見てみましょう。相部屋と個室における1カ月の自己負担の目安は次のとおりです。

|

費用項目 |

相部屋 |

個室 |

|

施設サービス費 (1割負担) |

26,130円 |

28,650円 |

|

居住費 |

27,450円 |

61,980円 |

|

食費 |

43,350円 |

43,350円 |

|

日常生活費 |

10,000円 (施設により設定) |

10,000円 (施設により設定) |

|

合計 |

106,930円 |

143,980円 |

施設介護は在宅介護と比較して経済的な負担が大きいため、介護を周りに頼めないなどの理由で施設入居の可能性がある場合は、早めに備えておくと安心です。

関連記事:介護に必要な費用はどのくらい?

関連記事:介護施設の費用はいくら?利用料の相場・負担軽減の方法

介護費用の負担を軽減する方法は?

ケアマネジャーに適切なプランを作成してもらう

ケアプランは、居宅サービス計画・施設サービス計画・介護予防サービス計画の3つに分類され、利用者ごとに適切なサービスを提供するために欠かせないものです。

ケアプランを作成する際、利用者または利用者の家族とケアマネジャーなどによる話し合いが行われます。

介護費用を抑えるためには、支払い可能な金額を提示し、その金額をもとにケアプランを作成してもらったり、必要のないサービスを省いてもらったりするとよいでしょう。

公的制度を利用する

-

高額介護サービス費支給制度

-

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

-

特定入所者介護サービス費

予算に見合う施設を利用する

民間の介護保険で備える

-

現金給付を受けられる

-

生命保険料控除の対象になる

-

経済的安心感を得られる

-

自分に介護が必要になった際、介護費用の捻出が難しいと予想される

-

周囲に頼る人がいないため、公的介護保険制度外のサービスを多用する可能性がある

-

65歳未満で介護が必要になった場合に備えたい

十分な介護サービスを受けるために、介護費用を把握して備えよう

介護費用は、介護する場所や要介護度、入居する施設、利用者や家族の介護に対する価値観などによって大きく異なります。

公的介護保険制度では、さまざまなサービスや金額的補助を受けられますが、なかには利用できないサービスもあり、その場合は自己負担しなければなりません。

将来発生しうる介護に備えるには、なるべく早いうちから計画的に準備を進める必要があるでしょう。貯蓄での対応が難しい場合は、民間の介護保険への加入も選択肢の一つです。

将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

CFP 齋藤 彩

資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(Certified Financial Planner)

公開日:2025年4月8日

介護について知る

介護を予防する

-

-

各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。

介護について考える

-

親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。

公的制度・支援サービス

-

公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。

-

軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。

-

介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。

-

公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。

-

通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

介護の費用

-

介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。

介護が始まったら

-

要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

認知症について知る

認知症とは

-

レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。

-

認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。

-

ご自身やご家族の変化が気になる方へ、軽度認知障害(MCI)の定義や初期症状、認知症との違い、受信のサインを詳しく解説。医師監修。

認知症の予防

-

認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。

-

高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。

もの忘れ・認知症の専門家の

特別コンテンツ

-

認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。

-

初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

生活習慣病について知る

生活習慣病とは

生活習慣病の予防

-

その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。

-

日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。

-

高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。

-

心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。