詳しい資料はこちら

認知症予防のポイント

今から改善できる生活習慣とは

認知症は高齢化社会における大きな課題であり、発症への不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。完全な治療が難しい認知症ですが、適切な生活習慣を身に付けることで、発症リスクの軽減が期待できます。

本記事では、認知症予防に効果的な生活習慣のポイントや早期発見の重要性、認知症予防に役立つ最新の研究・技術について解説します。将来の認知症リスクを減らし、健康的な生活を送るための参考にしてみてください。

詳しい資料はこちら

何歳から認知症の予防を考えるべき?

また、アルツハイマー型認知症は65歳以上の高齢者に多い病気ですが、発症の約20年前から脳内に原因となる物質がたまり始めるとされるため、40代頃から認知症予防について考え始めることが大切です。

認知症には決定的な予防方法はありませんが、生活習慣との関わりが認められています。できるだけ早いうちから対策を行うことで、予防につなげられるでしょう。

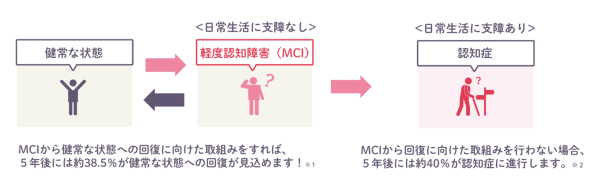

認知症の前段階として、記憶力や注意力の低下などの症状が現れる「軽度認知障害(MCI)」が発現すると、5年以内に認知症に移行する可能性が高まります。しかし、予防的な活動に取り組めば、症状の進行を遅らせることも可能です。

認知症予防のポイント(1):バランスの良い食事

生活習慣病を防ぐには、バランスの良い食事を心がけることが重要です。

活動量に見合った食事量・摂取カロリーを心がける

食べすぎは肥満を招きやすくなるため、身体活動量に見合った食事量を心がけましょう。

食事は規則正しい時間に、しっかり嚙んで食べるのがポイントです。間食を摂る場合は、カロリーオーバーにならないように気を付けましょう。

また、脳の健康のためには、栄養素が偏らないように野菜・肉・魚・豆類・適量の果物をバランス良く食べることも大切です。主食・主菜・副菜を意識し、品目を増やしたり、調理法を変えたりすると多くの食材を摂取できます。

認知症予防に効果的な食材はこちらの記事からもご確認いただけます。

関連記事:認知症患者の食生活と住環境。どのようにサポートすればよいでしょうか?

塩分・糖分・アルコールは控える

塩分の摂りすぎは高血圧や血管の老化を招き、脳血管性疾患のリスクを、糖尿病は動脈硬化を起こし、脳血管性認知症・アルツハイマー型認知症両方のリスクを高めることがわかっています。

また、大量に飲酒する習慣がある人や、アルコール依存症の人は脳の萎縮が起こりやすく、認知症発症の確率が高くなります。特に、大量の飲酒は前頭葉が萎縮しやすく、認知症の症状に加えて、脱抑制(衝動や感情を抑えられない)といった精神的な症状が出ることもあるので注意が必要です。

認知症予防に効果的な食品を選ぶ

抗酸化物質は、酸化によって脳の細胞が損傷することを防ぎ、認知機能の低下に結び付くたんぱく質の蓄積を抑える効果があるため、積極的に摂取しましょう。特に、ビタミンB群、C、E、βカロチンを多く含む野菜や果物をとり入れるのがおすすめです。緑茶やブルーベリーなどに含まれるポリフェノールにも抗酸化作用があり、認知症予防に有効です。

魚介類や良質な脂質も認知症の予防に効果があります。特にDHA・EPAを豊富に含む青魚は、週1~2回食べると、脳の健康維持に効果的です。また、脂質を含む食事では、オリーブオイルなどの植物性油を意識的に摂取することをおすすめします。

関連記事:認知症予防に効果的な食べ物とは?

認知症予防のポイント(2):適度な運動

運動が脳に良い影響を与えるだけでなく、認知症の要因となる生活習慣病の予防・改善効果も期待できるため、積極的に取り組みましょう。

週2~3回定期的な軽い運動が有効

また、運動能力が低下していると、認知症が発症したあとに急激に症状が進行しやすくなります。認知症の進行を抑えるためにも、運動で体力をつけておくことが重要です。

有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせる

有酸素運動と筋トレを組み合わせて行うと、脳への血流量が増加し、BDNFというたんぱく質の分泌が促進されます。これにより、脳の活性化が促され、認知機能の低下を遅らせる効果が期待できるのです。

また、筋トレによって筋肉量を増やすことは転倒予防、身体機能維持にもつながります。認知症を予防するため、また日々を快適に過ごすためにも、週2~3回程度、大臀筋(だいでんきん)や大腿(だいたい)四頭筋、腹筋、背筋など主要な筋肉を鍛えるとよいでしょう。

認知症予防に効果的な運動方法

※コグニサイズとは国立長寿医療研究センターが開発した運動と認知課題を組み合わせた、認知症予防を目的とした取り組みのことです。

引用:国立長寿医療研究センター作成パンフレット.認知症予防に向けた運動 コグニサイズ

認知症予防のポイント(3):人や社会との関わりを持つ

人との交流機会を増やしておく

孤独は認知症のリスク要因であることが指摘されており、国立長寿医療研究センターの調査では、人との交流機会が多様なほど認知症リスクが低下するという結果が報告されました。

社会活動への参加は生きがいにもつながる

また、人の役に立つことで達成感を得られ、生きがいにもつながるでしょう。参加がストレスにならないよう、楽しめる範囲で取り組むことが大切です。

認知症予防のポイント(4):生活習慣の改善

十分な睡眠を取る

アルツハイマー型認知症は、脳内の老廃物アミロイドβの蓄積が関与していると考えられています。アミロイドβは睡眠中に排出されるため、睡眠障害がある人はアミロイドβの蓄積が多くなりやすく、アルツハイマー型認知症のリスクが高いといわれています。

なお、睡眠不足解消のための昼寝は、1時間以上になると夜の睡眠が浅くなり、逆効果になるので注意が必要です。

年齢を重ねると、睡眠が短くなったり浅くなったりする傾向がありますが、睡眠障害は疾患によっても生じます。睡眠を妨げる要因となる睡眠時無呼吸症候群・レストレスレッグス症候群などの疾患がある場合には、適切な治療を受けましょう。

関連記事:睡眠不足は認知症の発症リスクに影響する?発症リスク低減につながる睡眠のポイント

ストレスをためない

ストレス解消法は個人によって異なりますが、趣味の活動や運動、瞑想(めいそう)などを通じて自分に合った方法を見つけることが大切です。ただし、ストレス解消といっても、過度な飲酒や喫煙は避けましょう。脳の健康に悪影響を与え、かえって認知症のリスクを高める可能性があります。

ストレス耐性を高めるには、規則正しい生活リズムを保ち、十分な睡眠を取ることが大切です。また、家族や友人との交流を大切にする、悩みがあるときには親しい人に相談することもストレスの解消によいでしょう。

知的活動に取り組む

また、高齢になっても取り組めるような、手先を使用する趣味を持っておくのもおすすめです。手先を使うことは脳に刺激を与える効果もあるため、効率的に脳を活性化できるでしょう。

関連記事:認知症予防にゲームが効果的?|その理由と効果的な7つのゲーム

認知症の早期発見と早期治療が重要

認知症の初期症状を知る

-

記憶力の低下:同じことを何度も言う、同じものを買う

-

時間・場所の感覚の乱れ:今日の日付や通り慣れた道がわからなくなる

-

思考力や判断力の衰え:会話についていけなくなる、お金の計算ができなくなる

-

集中力・注意力の低下:テレビの内容が追えなくなる、一つの作業に集中できなくなる

-

性格や行動の変化:怒りっぽくなる、ふさぎ込んで外出を避けるようになる

※1厚生労働省老健局「認知症施策の総合的な推進について(参考資料)」

※2厚生労働省「e-ヘルスネット」より、年間10%の方が認知症に進行すると仮定して当社試算

早期診断の重要性を理解する

また、認知症の初期症状のうちに対応できれば、患者本人が将来の生活設計や介護サービスの選択に関与できる機会が増えるだけでなく、家族も介護の準備や支援体制の構築に時間をかけられます。社会的支援サービスへのアクセスも容易になり、患者と家族の生活の質を維持・向上させることができるでしょう。

認知症予防に役立つ最新の研究と技術

脳トレーニングアプリの効果

実際に、このような脳トレアプリは、高齢者の実行機能と処理速度を向上させる効果が既に報告されており、認知機能の維持・向上に効果的なツールの一つとして認識されています。

認知症予防サプリメントの可能性

医薬品とは異なり、成分含有量の表示や品質管理に厳格な規制がないため、サプリメントを利用する際は信頼できる製品を選ぶことが重要です。また、サプリメントだけに頼るのではなく、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠など、総合的な生活習慣の改善を意識しましょう。

認知症予防は生活習慣の見直しから始めよう

認知症には明確な予防方法はありませんが、リスク要因を減らすことは十分に可能です。

認知症につながりやすい生活習慣病を招かないよう、バランスの良い食事、適度な運動を習慣にしましょう。

また、人との交流につながる社会的活動に取り組むことで、間接的な予防効果が期待できます。認知症は長い時間をかけてゆっくりと進行していくため、できるだけ早い段階から予防に取り組むことが大切です。

同時に、認知症の早期発見・早期診断も重要です。特に認知症の一歩手前の段階であるMCIは、日常生活への影響がほとんどありません。ただのもの忘れと軽く考えず、少しでも不安があれば病院を受診して検査を受けるなど、早めに対応することが将来の備えになります。

医療は日々進歩しています。最新の研究や技術などにもアンテナを張り、長く健康的な生活が送れるよう認知症予防に努めましょう。

将来に備えて保険加入をご検討中の場合は、ぜひご活用ください。

別府 拓紀[医師]

資格: 精神保健指定医、精神科専門医、老年精神医学会専門医、認知症サポート医、臨床精神神経薬理学専門医、公認心理師、メンタルヘルス運動指導士、健康スポーツ医、産業医など

公開日:2025年3月10日

介護について知る

介護を予防する

-

-

各種介護予防サービスや介護予防の具体的な取り組み事例、どこに相談すべきかを解説。

介護について考える

-

親の介護や自分の介護への不安、公的介護保険制度への意識を調査結果を紹介しながら解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

誰にとっても他人事ではない介護。在宅介護か施設介護か、など自分が希望する介護を予め考えておくことが大切です。将来の自分の介護についての内閣府調査結果も紹介。

公的制度・支援サービス

-

公的介護保険制度とはどのような制度か、仕組みや対象者、介護保険料、サービス、利用方法などを詳しく解説。社会福祉士監修。

-

軽度介護状態である要支援1・要支援2とは。要支援で利用できる介護予防サービスの例も紹介。

-

介護を必要とする家族のために仕事を休める制度「介護休業制度」。制度概要や使い方、介護サービス等をくわしく解説。社会福祉士監修。

-

公的介護保険で利用できるサービスを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。自宅で受けるサービス、自宅から通って受けるサービス、入居して受けるサービスと様々なサービスがあります。

-

通院や薬などで出費がかさむ介護で役立つ高額療養費制度。制度の概要や負担額の上限をはじめとした、高額療養費制度のポイント、申込方法などを解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

介護の費用

-

介護で必要な費用はどのくらい?介護費用は介護の度合いや選択する介護サービスなどにより様々。在宅介護や施設介護などの介護費用例をご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

老後の費用はどれくらいかかるのだろうか、と不安な方へ。老後の収入や支出、安心して老後を過ごすための準備についてご紹介。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

人生100年時代を迎える日本。介護破産や介護難民などの言葉が気になる方へ。老後を豊かに暮らすための心得とは。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

-

介護サービス利用時の自己負担割合や負担額の判定方法、支給限度額、軽減制度などを詳しく解説。

介護が始まったら

-

要介護3、4、5など、要介護度別の身体状態の目安とは。要介護認定の調査・判定等を詳しく解説。淑徳大学総合福祉学部 結城康博教授監修。

認知症について知る

認知症とは

-

レビー小体型認知症、アルツハイマー型認知症など認知症やその分類についてわかりやすくご紹介。もの忘れ・認知症専門医監修。

-

認知症の症状には、中核症状と周辺症状(BPSD)があります。見当識障害、実行機能障害、失語、失禁など認知症の症状について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。

-

ご自身やご家族の変化が気になる方へ、軽度認知障害(MCI)の定義や初期症状、認知症との違い、受信のサインを詳しく解説。医師監修。

認知症の予防

-

認知症には早期受診、早期診断、早期治療が重要です。認知症の診断や治療、予防について、もの忘れ・認知症専門医が解説。

-

高齢になると、精神疾患のリスクも高まります。老後うつ(老年期うつ)、高齢介護者のうつのリスク、認知症との関係について解説。もの忘れ・認知症専門医監修。

もの忘れ・認知症の専門家の

特別コンテンツ

-

認知症の医療事情、診断がどのようになされるのか、もの忘れと認知症の違いとは、などについてもの忘れ・認知症の専門医「さちはなクリニック」副院長の岡 瑞紀先生に詳しく伺いました。

-

初期の認知障害を見つけるポイントとは?MCI(初期の軽度認知障害)の症状や、そのサインと対応事例について解説。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症と診断されたらどうすれば良いのか、事例を踏まえて対応方法を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症は治る?認知症の治療や改善の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

親が認知症になったらどうすべきか。親の介護への対応について、上手に病院に連れていく方法など、事例を踏まえて紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

身近な人がもしかして認知症?と思ったら。認知症の初期症状、チェックポイントや接し方の事例を紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

アルツハイマーなどを含む若年性認知症について解説。他の認知症との違いとは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症患者などの家族の介護で、介護者は精神的ストレスによりうつ予備軍になりがちです。介護うつにならないための、介護者の介護疲れ、ストレス対策とは。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

-

認知症予防・認知症患者さんにおすすめの食事や食サポート、住環境サポートについてご紹介。もの忘れ・認知症専門医のコラム。

生活習慣病について知る

生活習慣病とは

生活習慣病の予防

-

その人の身体の状態を知り、病気を早期発見し治療する、そして介護や生活習慣病の予防するためにも健康診断は大切です。

-

日々の好ましくない習慣や環境の積み重ねで発症する生活習慣病。脳血管疾患(脳卒中)は、認知症や高齢による衰弱とならんで、介護発症の主な原因でもあります。生活習慣病の原因や種類・予防法を紹介。

-

高血圧を放置しておくと、介護が発生するリスクが高まる?高血圧の予防法等をご紹介。高血圧の発症に影響する肥満度、BMIのチェック機能搭載。

-

心疾患は合併症によってリハビリテーションが進まず、介護へとつながるケースも。心疾患の原因、リスク、予防、治療を詳しく解説。介護予防につなげましょう。